le cas de Gobineau, en étrangeté, dépasse tous les exemples de gloire posthume.

Jean GAULMIER [1]

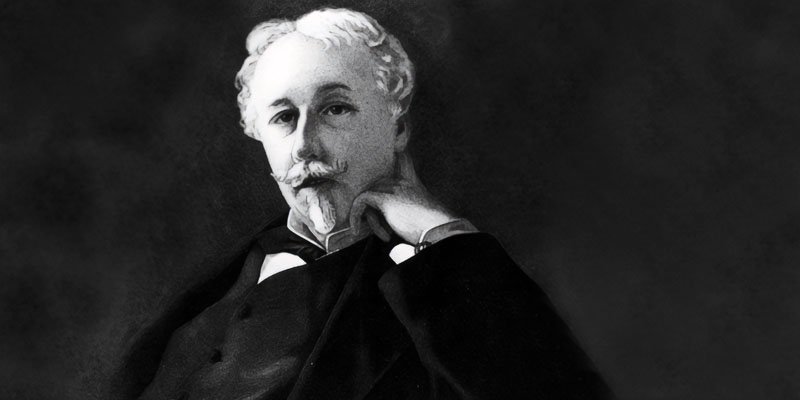

Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) fut un écrivain ignoré et boudé de son vivant par la critique, et « apprécié cent ans après [sa] mort » comme il l’avait prédit à Mme de La Tour dans une lettre du 26 août 1873. Contemporain de Charles Darwin, il a été confronté à une méconnaissance et une non-reconnaissance presque absolues, malgré l’originalité et le foisonnement de ses œuvres. Comment expliquer ce paradoxe d’un écrivain oublié de son vivant et reconnu cent ans après sa mort ?

Il convient de souligner que Joseph Arthur Gobineau a produit une œuvre foisonnante : Trois ans en Asie (1859), Religions et philosophies dans l’Asie Centrale (1865), Nouvelles asiatiques (1876), le roman des Pléiades (1874), La Renaissance (1877) et sa dernière composition, l’Histoire d’Ottar Jarl, pirate norvégien et de sa descendance. Bien sûr, on ne peut oublier les quatre volumes de l’Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855) :

[…] somme pseudo-scientifique, mais parfois d’un lyrisme inspiré, où, tout en affirmant la supériorité originelle de la race blanche, il annonce la mort de l’humanité sous les effets de l’universel métissage. [2]

François Pouillon [2]

Il est évident que cette méconnaissance apparaît ici comme une exclusion épistémologique, dans le sens où les contributions de Gobineau ont non seulement été minimisées mais également marginalisées, voire ignorées.

Cette invisibilisation a clairement orienté son œuvre et conduit à sa « résurrection » en Allemagne vers la fin du siècle grâce à Richard Wagner et Ludwig Schemann. En effet, en fondant en 1894 l’association Gobineau-Vereingung, ces derniers reconnaissent l’importance de cette pensée injustement marginalisée. En publiant et traduisant ses principales œuvres, en diffusant largement sa pensée et ses idées, et mettant en scène certains de ses dialogues tirés de La Renaissance [3], ils font de lui un prophète étranger à son pays. Dans sa préface à l’Essai, L. Schemann écrit :

Ma seule et unique préoccupation était que ce grand banni trouvât enfin un foyer durable où il continuerait à vivre vraiment, à côté et au milieu de nos plus grands esprits. [4]

Cette « seconde vie » offerte outre-Rhin à Gobineau, pleine de dévouement et d’éloges, parfois volontairement exagérés, était de plus en plus suspectée et dépréciée en France. Malgré les grands efforts pour l’étudier dans son pays, comme l’ont fait des auteurs tels que Ernest Seillière (1903) et Robert Dreyfus (1905), mais aussi pour l’éditer (pour les inédits) ou de le rééditer, Gobineau est devenu inévitablement le germanophile raciste du siècle. Une sorte de médiation s’est produite lors de cette rencontre : Gobineau a apporté une « théorie de la race » en soutien au mythe de la « race noble, ario-germano-allemande » [5], du retour à la terre (de Paul de Lagarde), de « l’héroïsme » et de « l’antibourgeoisie ».

À propos de la réception de ses livres en Allemagne, notamment l’Essai sur l’inégalité des races humaines, dans un article traduit par Paul Colin, Kasimir Edschmid écrit :

Son livre sur les races, qui lui valut l’admiration de Richard Wagner, est devenu un de ces documents sur lesquels s’appuie la sottise des nôtres. [6]

Trois éléments ont pesé en sa défaveur et ont dessiné son portrait :

Premièrement, sa théorie des « dosages raciaux », exposée dans l’Essai sur l’inégalité des races humaines, ainsi que toutes les implications, suppositions et interprétations qu’elle a générées. Avec ce livre, Gobineau s’était clairement distingué de ses prédécesseurs et contemporains en affichant son pessimisme [7] et sa croyance en la dégénération, affirmant que les civilisations étaient mortelles.

Deuxièmement, ses positions critiques envers la France et les Français. Sur ce point, Jean Golmier parle d’ « erreur de stratégie littéraire », qui lui a valu « beaucoup d’ennemis littéraires », comme l’écrit sa femme dans une lettre d’octobre 1847. En effet, dans une série d’études Sur quelques critiques contemporains, Gobineau a attaqué ouvertement de nombreux auteurs français, et non des moindres : Gustave Flaubert, Jules Michelet, Victor Hugo, George Sand, Alexis de Toqueville, etc.

Troisièmement, son admiration (et ses amitiés) pour les auteurs et penseurs allemands, dans un contexte marqué par la montée des nationalismes et du pangermanisme. Sans doute, le climat franco-allemand de cette époque a été un élément important dans cette « intronisation » soudaine de Gobineau.

Nulle part plus qu’en Allemagne le pessimisme culturel ne s’est accompagné d’une telle réalisation et d’une telle glorification de la puissance […] . [8]

[…] en deçà du Rhin le pessimisme culturel a également conduit au nationalisme extrême et à l’antisémitisme. [9]

Cependant, malgré les nombreux débats historiques et littéraires en sa défaveur, Gobineau est resté l’un des plus grands peintres et témoins de son époque à double titre : par ses descriptions de la société et par sa synthèse remarquable de la littérature « anthropologique » de son temps, incluant celle de Disraeli, célèbre pour sa formule « All is race ; there is no other truth », ainsi que Victor Courtet de l’Isle, qui développait l’idée de « mélange de sang »[15], concept présent dans son Essai sur l’inégalité des races humaines. Pour l’écrit Léon Poliakov :

Gobineau n’a fait que systématiser d’une manière très personnelle des vues fortement enracinées à l’époque ; ce qu’il apportait de neuf était surtout la conclusion pessimiste, le glas funèbre de la civilisation. [10]

Pour Claude Lévi-Strauss, en invalidant la notion de race en tant que catégorie biologique, il invalide du même coup les théories raciales de Gobineau. Les différences sont pour lui purement culturelles et sociales, et non raciales.

Mais le péché originel de l’anthropologie consiste dans la confusion entre la notion purement biologique de race (à supposer, d’ailleurs, que, même sur ce terrain limité, cette notion puisse prétendre à l’objectivité, ce que la génétique moderne conteste) et les productions sociologiques et psychologiques des cultures humaines. Il a suffi à Gobineau de l’avoir commis pour se trouver enfermé dans le cercle infernal qui conduit d’une erreur intellectuelle n’excluant pas la bonne foi à la légitimation involontaire de toutes les tentatives de descrimination et d’exploitation. [11]

Lévi-Strauss, Race et Histoire, 1952.

[1] . Jean Gaulmier. « Dossier Gobineau ». In: Romantisme, 1982, n°37. Différences. pp. 81-100., url : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1982_num_12_37_4557.

[2] . François Pouillon, Dictionnaire des orientalistes de langue française, KARTHALA Éditions, 2008, p. 450.

[3] . Alfred Dufréchou, Gobineau, Édition Bloud (Paris), 1907, p. 5.

[4] . Cité par Jean Gaulmier. « Dossier Gobineau ». In: Romantisme, 1982, nº 37. Différences. pp. 81-100., url : http://www.persee.fr.

[5] . Merlio Gilbert, « Le pessimisme culturel entre la France et l’Allemagne ». In: Mil neuf cent, N°14, 1996. Progrès et décadence. pp. 41-67.url : http://www.persee.fr, p. 57.

[6] . Kasimir Edschmid, « Gobineau et la Renaissance » (traduit de l’allemand par Paul Colin), Europe, n° 9, 10/1923, p. 81.

[7] . Ibid., p. 82.

[8] . Merlio Gilbert, « Le pessimisme culturel entre la France et l’Allemagne », op. cit., p. 54.

[9] . Ibid., p. 66.

[10] . Léon Poliakov, Le mythe aryen, Pocket, 1994, p. 298.

[11] . Lévi-Strauss, Race et Histoire, l’édition Unesco, 1952.

You should be a part of a contest for one of the best

sites on the internet. I’m going to highly recommend this web site!

I just couldn’t leave your site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual supply on your visitors?

Is gonna be again often in order to check out new posts