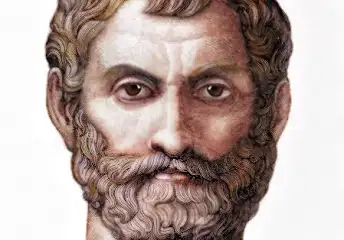

Lorsqu’on évoque Thalès de Milet (v. 624-547 av. J. -C.), on pense inévitablement à son célèbre théorème connu sous le nom de théorème des segments proportionnels. Thalès fut un mathématicien de renom. Mais, en plus des mathématiques, de la géométrie et de l’astronomie, Thalès de Milet s’est également occupé de politique et de philosophie. On peut même dire avec Aristote (384-322 av. J. -C) qu’il a jeté les premiers fondements de la philosophie occidentale. En effet, il fut le premier à avoir posé clairement la question pour tenter de comprendre « de quoi est fait le monde », et cela loin de toute considération religieuse. On dit même qu’il était à l’origine de la célèbre injonction épistémologique attribuée à Socrate : “Connais-toi toi-même”.

De quoi est fait le monde ? Telle fut donc la question qu’il s’est posée. L’originalité de la pensée de Thalès tient moins dans la formulation de cette question – qui n’était pas nouvelle, puisque les hommes se la posaient depuis toujours –, que dans les éléments de réponse qu’il a proposés, ainsi que le cheminement nécessaire pour arriver à une réponse « scientifique » et « rationnelle » probante.

Pour répondre à cette question, Thalès a cherché l’unité des éléments qui s’offraient à sa vue et a conclu que l’eau était la substance fondamentale de l’univers : non seulement cette matière est nécessaire à toute forme de vie (plantes, animaux, etc.), mais elle a aussi la capacité à changer de forme : liquide, solide, gazeuse. Pour Thalès, tout pouvait se découvrir dans les transformations de cette substance, qui se trouve partout dans la nature.

Qu’il ait tiré cette idée de l’importance de l’eau des considérations égyptienne et babylonienne sur la question, comme le suggèrent de nombreux chercheurs, ne doit pas nous faire oublier le « pragmatisme » qu’il a mis en avant dans l’observation de la réalité du monde. Si nous avons appelé « pragmatisme » (du grec pragma, praxis, signifiant action) cette approche pour illustrer cette transition, c’est pour souligner l’aspect concret des phénomènes naturels observés, par opposition aux considérations mythologiques et religieuses. Ainsi, le pragmatisme, comme l’illustre le titre de l’ouvrage de William James (1842-1910), représente « un nouveau nom pour d’anciennes manières de penser ».

Le pragmatiste tourne le dos, résolument et une fois pour toutes, à une foule d’habitudes invétérées chères aux philosophes de profession. Il se détourne de l’abstraction ; de tout ce qui rend la pensée inadéquate, […] de tout ce qui est un soi-disant absolu ou une prétendue origine, pour se tourner vers la pensée concrète et adéquate, vers les faits, vers l’action efficace.

William James, Le pragmatisme , 1911.

Thalès de Milet demeure un penseur de premier ordre. S’il est connu pour son théorème des segments proportionnels, il fut également un pionnier dans l’observation empirique des phénomènes. En s’éloignant des explications mythologiques et religieuses de la nature de l’univers, il a proposé des réponses rationnelles, faisant de lui un fondateur de la pensée scientifique.

Thales est le meilleur